社内コミュニケーションの活性化は、業務効率の改善や生産性の向上を図る上で欠かすことはできません。特に近年はリモートワーク化の流れが進み、今まで以上に組織のコミュニケーションが重要視されています。

社内コミュニケーションの活性化は、業務効率の改善や生産性の向上を図る上で欠かすことはできません。特に近年はリモートワーク化の流れが進み、今まで以上に組織のコミュニケーションが重要視されています。

「情報がうまく伝達されていない」「社員間のやり取りが少ない」、そのように感じているのであれば、社内コミュニケーションツールの導入を検討してみましょう。この記事では、社内コミュニケーションツールを導入するメリットや、ツールを選定するポイントについて解説します。

目次

社内コミュニケーションツールとは

社内コミュニケーションツールとは、社員同士で意思疎通や情報共有を図るための手段の総称です。広い意味では電話やメールも含まれます。

最近では、主にチャットツールやWeb会議システムなどを「社内コミュニケーションツール」と呼ぶことが一般的です。他にも、クラウドを利用した共有型ワークスペースや多機能なグループウェアなど、社内コミュニケーションツールに分類されるサービスは多岐にわたります。このようなツールは全て業務効率を飛躍的に向上させる効果が期待できます。

もちろん、電話やメールもビジネスでは欠かせないツールであることに変わりはありません。しかし、業務効率やスピード感を求めるのであれば、オンラインを活用したコミュニケーションツールは必須といえるでしょう。

1.コミュニケーションツールとメールとの違い

社内コミュニコーションツールはメールとは違い、ビジネスにおけるコミュニケーションを活発化することが目的です。そのため、チャット機能や、オンライン会議向けのビデオ通話機能、ファイル共有機能、タスク管理機能など、コミュニケーションを活性化するさまざまな機能が搭載されています。

2.法人向けと個人向けツールの違い

LINEやFacebookなどの個人向けツールも、リアルタイムで気軽なコミュニケーションが可能です。

しかし、法人向けのコミュニケーションツールは、企業利用を前提として開発されているため、セキュリティ面の強化、管理者機能を使ったメンバー管理や、人事異動への対応など、ビジネスでの使いやすさが工夫されています。

社内コミュニケーションツールの機能

コミュニケーションツールを選ぶときには、

- 利用したい機能がそろっているか

- 従業員のリテラシーに合った、使いやすい仕様・デザインか

- アプリは利用できるか

などがポイントになります。

コミュニケーションツールの代表的な機能としては、次のようなものが挙げられます。

1.チャット機能、グループチャット機能

ビジネスでもコミュニケーションの主軸になりつつあるのがチャット機能。メールの場合は、相手の所属や氏名、挨拶などの定型文から書き始める必要がありますが、コミュニケーションツールのチャット機能ではそうした入力が不要。気軽にコミュニケーションをとることができます。メールアドレスの入力も不要です。

チームや部署ごとなどの複数人での情報共有は、グループチャット機能が便利です。メールとは違い、CCに全員のメールアドレスを入れる必要がありません。個人宛てには、「to」や「@」をつけて連絡でき、ツールによってはデスクトップ通知も送れるので、連絡の見落としを防ぐことができます。

2.通話機能・オンライン会議

文字のやりとりだけでは伝わりにくいなど、話したほうが効率的な場合ももちろんあります。その場合は、音声通話機能やビデオ通話機能のあるコミュニケーションツールが便利です。

テレワークが浸透した今、顔を見ながら話ができるビデオ通話機能は、ビジネスコミュニケーションツールには必須の機能といえるでしょう。

3.ファイル共有機能

メールでファイルをやり取りする際には、いちいち貼り付ける手間がかかります。一方、ビジネスコミュニケーションツールには、さまざまな形式のファイルをドラッグ&ドロップで簡単に共有できる機能が搭載されているものがあります。

関連するメンバーにスムーズにファイル共有できれば、業務効率も大きく向上します。

4.タスク管理機能

コミュニケーションツールには、個人のタスクを一元管理できる機能が搭載されているものがあります。テレワークが普及した今、リモートの社員に仕事を指示したり、期日設定や完了報告までの進捗確認を一括で管理できる機能は、非常に便利です。個人のタスクだけでなくグループ全体のタスクを管理することもできます。

社内コミュニケーションツールの種類と代表的なサービス

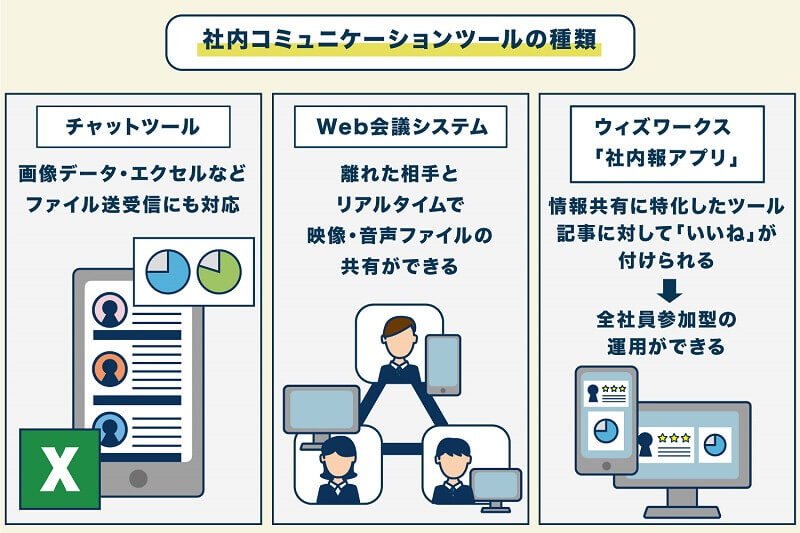

代表的な社内コミュニケーションツールについて簡単に紹介します。自社の課題に合わせて導入を検討してみましょう。

1.チャットツール

チャットツールは簡潔なメッセージのやり取りに特化したコミュニケーションツールです。

コミュニケーションの活性化や業務効率の改善に効果を発揮します。LINEなどのSNSが普及しており、誰でも感覚的に操作できる使いやすさも特徴です。

画像データやワード・エクセルなどのファイルの送受信にも対応しており、音声でのやり取りやビデオ通話機能を備えているツールもあります。ビジネスの場でも広く活用することができるでしょう。

代表的なチャットツールとして「slack(スラック)」や「Chatwork(チャットワーク)」が挙げられます。これらのツールは他社でも使用されている場合が多く、社外との連絡にも活用できる点がメリットです。

2.Web会議システム

Web会議はリモート会議とも呼ばれ、離れた相手とリアルタイムで映像や音声、ファイルの共有ができるシステムのことです。リモートワークが普及した現代では必須のツールであり、すでに使用しているという方も多いでしょう。

有名なツールとしては「Zoom(ズーム)」や「Google Meet(グーグル・ミート)」等が挙げられます。これらはクラウド型Web会議システムと呼ばれ、導入が簡単ですぐに運用できることがメリットです。

セキュリティ面も考慮したいのであれば、自社サーバーを使用するオンプレミス型システムもおすすめです。多くは企業ごとのカスタマイズに対応しているので、自社のセキュリティポリシーに即した運用が可能です。

3.グループウエア

企業全体での情報管理を円滑にするコミュニケーションツールがグループウエアです。チャット機能のほかにも、ワークフローやタスク管理、勤怠管理、ファイル共有機能など多くの機能が搭載されています。

グループウエアを導入することで、組織全体の情報共有が効率化され、業務の生産性は向上するでしょう。

4.社内SNS

社内SNSは、SNSの利用用途を社内に限定したビジネスコミュニケーションツールです。主にコミュニケーションの活性化を目的に利用されます。LINEのように気軽にスタンプ、画像、動画を送ることができ、気軽なコミュニケーションが可能になります。ビジネス利用に特化した「LINE WORKS」などが代表的です。

グループウエアやビジネスチャットツールに比べてカジュアルさが特長でしたが、最近では機能面における違いは少なくなっています。

5.Web社内報ツール

チャットツールやWeb会議システムは社員同士のコミュニケーションに特化したツールであるのに対し、異部署間を含む組織全体の情報共有、コミュニケーション活性化に長けたビジネスコミュニケーションツールが、Web社内報です。

従来、社内報といえば紙の社内報が主流でしたが、リモートワークの普及などからWebでの社内報も増えつつあります。Web社内報なら、トップメッセージを動画にして社員全体に共有したり、普段の業務では接する機会は少ない異部署の情報共有ができるなど、業務効率化だけでなく、社員のモチベーションや会社への帰属意識を向上させる効果も期待できます。

Web社内報ツールでは、ウィズワークス株式会社の「社内報アプリ」がおすすめです。

社内コミュニケーションツールの活用事例3選(社内報アプリ)

社内報アプリを社内コミュニケーションツールとして活用し、企業の課題解決につなげている事例を紹介します。

1.タナベコンサルティンググループ

日本の経営コンサルティングのパイオニア、株式会社タナベコンサルティンググループでは、「社内報アプリ」を使った社内コミュニケーションに取り組んでいます。

従業員が全国10事業所に点在し、コミュニケーションの機会が少ないことから「社内報アプリ」を導入。社内報の記事が、ふだん会わない人とのコミュニケーションのきっかけになったり、社員それぞれの専門性や強みをPRする媒体になるなど、コミュニケーションの円滑化に寄与しています。

※参照:効果測定を生かしてブラッシュアップ。 現場で役立つコミュニケーションツールへ

2.山下PMC

施設建設の専門知識と経験を持ち、プロジェクト関係者間のコミュニケーション解決や、プロジェクトの推進をサポートする株式会社山下PMC。コロナ禍で、特に新入社員は、名前と顔が一致しないまま同じプロジェクトを進めているような状況が続いていたことから、コミュニケーションツールとしてWeb社内報「社内報アプリ」を採用しています。

単なるコミュニケーションツールとしてでなく、社内で推進されているプロジェクトの内容なども発信・共有。それにより、今まで部署内でしか知り得ない情報や詳細な業務内容を他部署にも共有でき、新たな発見や、それぞれの業務にも取り入れられるアイデアを得ることができるようになったといいます。

※参照:新入社員が編集委員。PDCAを高速で回し、希薄になりがちなコミュニケーション課題に奮闘

3.南海電気鉄道

関西の私鉄会社、南海電気鉄道株式会社も、Web社内報「社内報アプリ」を導入しています。

同社では新型コロナウイルスの影響で、在宅勤務や時差出勤が増え、社員同士のつながりが希薄になるという懸念が生じていました。ビジネスコミュニケーションツールが多様にある中、単なる業務効率化ではなく、従業員エンゲージメントの向上につながるコミュニケーションツールの必要性を実感し、Web社内報「社内報アプリ」を導入します。

同社では、PCを持たない技術系社員、乗務員など現業職場社員が約7割を占めるため、オンラインツールでの情報共有が社員間に浸透するか、課題を感じていました。しかし、現場社員の挑戦を後押しする情報を多く採り上げるなど工夫を重ね、今では社員同士が双方向でコミュニケーションするツールに成長しています。

※参照:現場社員約7割の鉄道会社が、社内報アプリで双方向コミュニケーションを実現する工夫

社内コミュニケーションツールの選び方

自社に導入する社内コミュニケーションツールの選び方、ポイントについて解説します。

1. 導入目的を明確にする

社内コミュニケーションツールの導入で最も重要なことは、ツールの導入目的を明確にすることです。

自社の問題点を俯瞰して捉えて洗い出しておかなければ、適切なツールを選ぶことができません。企業向けに提供されているコミュニケーションツールの機能は多岐に渡ります。スペックだけ見るとどれも魅力的に見えてしまうかもしれませんが、実際に利用する社員のニーズにマッチしていなければ効果的に活用することはできません。

「なんとなく便利そうだから」「他の会社でも導入されているから」というような曖昧な理由で導入してしまうと、社員も活用方法がイメージできず困ってしまいます。事前に社内でアンケートを実施する、コミュニケーションの課題を部署ごとにヒアリングするなど、現場の声も拾い上げると良いでしょう。

2. 機能とコストのバランスを考慮する

多くの場合、ビジネス用のコミュニケーションツールは月額使用料やライセンス料が発生します。導入ツールを選ぶ際は、機能に対してコストが適切かといいう観点でも検討するようにしましょう。

ツールが多機能であるほど、利用料金も高額になる傾向があります。しかし、搭載機能の全てを自社で有効活用できるとは限りません。シンプルな機能で安価なツールの方がコストパフォーマンスに優れる可能性も考えられます。

ツールによっては各企業に合わせたカスタマイズにも対応しているので、性能や価格の面で要望があれば、ベンダーの担当者に相談してみましょう。

3. パソコンが苦手な人でも利用できるツールを選ぶ

新たに導入するツールを社内で広く活用してもらうためには、そのツールの使いやすさも重要です。社員全員が一定以上のパソコンスキルを有しているとは限りません。パソコンの操作が苦手な人でも問題なく運用できるツールを選ぶようにしましょう。

また、パソコンだけではなくタブレットやスマートフォンでの使用感も忘れずに確認しましょう。コミュニケーションツールを自宅や出先で使用する機会も多いので、パソコン同様に使いやすさをチェックしておくと安心です。

4.スマホアプリでも利用できるツールを選ぶ

スマホアプリがあれば、パソコンだけでなくスマホからも使用可能です。製造業の工場勤務、運輸業など、パソコンを使用しない社員が多い業界は特に、場所や時間の制限を受けずに閲覧・利用できるスマホアプリのニーズは高いでしょう。

在宅勤務や出先からも、必要なデータの確認や連絡事項の返信などが行えるため、チーム全体の進捗を妨げる心配もありません。コミュニケーションツールのアプリは、働き方の多様化にも柔軟に対応できる重要なシステムです。

社内コミュニケーションツールを導入する5つのメリット

社内コミュケーションツールを導入する主な目的は、社員同士の活発なやり取りを促し、組織を活性化させることです。

ここでは社内コミュニケーションツールの導入で得られる5つのメリットについて解説します。

1. 連絡の応対が早くなり業務効率が改善される

社内コミュニケーションツール導入のメリットは、従来よりも連絡の応対にかける時間が短くなることです。チャットであればメールよりも文章が簡潔になるため、相手からのレスポンスも早くなります。

従来ではビジネスにおける連絡手段と言えばメールか電話の二択でした。メールはビジネスマナーを考慮して文面を考えなければならず、作成に時間がかかります。

電話の場合は相手の都合で連絡が取れないこともありますし、また会話内容も自身でメモを取らなければなりません。

一方、チャットでのやり取りは文面が簡潔になり、場合によってはスタンプ機能だけで意思の疎通を図ることもできます。文章の作成にかける時間が短縮されるので、テンポよく連絡を取り合うことが可能です。やり取りの記録も残るので、後で用件を見直したいときにも役立ちます。

2. 社員一人ひとりの担当業務が明確になる

グループチャット機能を利用すると、社員一人ひとりの担当業務を明確にすることができます。チームのメンバー全員でメッセージを共有できるため、「誰が」「何の仕事を」「どの程度担当しているのか」という情報を把握しやすくなるからです。チーム内への情報伝達が効率的に行えることに加え、メンバーごとの業務進捗共有の場としても機能します。

進捗が遅れている場合やトラブルが発生した際も、メンバー同士で速やかに連携を取りフォローすることができるでしょう。

3. 連絡手段が一元化され情報管理が容易になる

社内コミュニケーションツールの導入には、情報が管理しやすくなるというメリットもあります。連絡手段を統一することで、業務上必要な情報を一つのツールに集約させることが可能です。

スマートフォンの普及に伴い、現代では連絡の手段も多様化しています。仕事においてLINE、slackなど複数の連絡手段を利用されている方もいるでしょう。

しかし、相手によって連絡手段を変えていると情報が分散されてしまい、確認したい情報がすぐに見つからないということが考えられます。重要な連絡を見落としてしまうということもあるかもしれません。このようなヒューマンエラーを避けるためにも、業務上の連絡手段を限定することで情報の分散を防ぎ、履歴確認が容易になります。また、ツールの統一により情報セキュリティを強化することも可能です。

4. 対面会議の回数を削減できる

社内コミュニケーションツールを効果的に活用することで、対面会議の回数を減らすことができます。

Web会議の活用はもちろん、簡単な情報共有程度であれば、グループチャットで事足りることも多いでしょう。対面会議の回数が減れば会議の開催に伴うコストの削減も可能です。自宅から会議に参加することもできるので移動コストがかかりません。資料共有もデータで行われるため、用紙代や印刷コストも不要です。大人数が参加する会議や研修を開催する際も、Web上の会議であれば社外の会議スペースをレンタルする必要がなくなります。

最近ではリモートワークの普及に伴い、Web会議システムはビジネスで欠かせないツールとなりつつあります。ただ、使い慣れていないと接続や資料の共有がうまくいかないこともあるでしょう。社内で統一のツールを使用し、事前に運用ルールを定めておくと良いでしょう。

5. 組織が活性化し社員のエンゲージメントが高まる

コミュニケーションツールは社員同士のやり取りが活性化しやすいというメリットもあります。

組織内でのコミュニケーションが増えることで、社員の会社に対する帰属意識が高まり、結果として仕事の品質・生産性の向上が期待できます。メールと異なり、チャット形式では文面に細かく気を遣う必要はありません。また、スタンプ機能もあるのでより気軽に応答ができます。

近年では若い世代を中心に電話が苦手という方も増えています。カジュアルな連絡手段を用いることは、人材の定着という効果も期待できるでしょう。

社内コミュニケーションツールの注意点

社内コミュニケーションツールの導入には、多くのメリットがありますが、注意すべき点も考慮しておくとよいでしょう。具体的には次のようなものがあります。

1.対面でのコミュニケ-ションが減る可能性がある

コミュニケーションツールで業務に必要なコミュニケーションを完結できるようになると、対面のコミュニケーションの機会が減りがちです。無駄な会議が減らせるという利点はありますが、会議後の雑談や、リアルなコミュニケーションから生まれる発想など、対面でしか得られないメリットもあります。また、人間どうし、対面だからこそ深められる関係性もあります。

コミュニケーションツールだけに頼らず、対面の機会も合わせて採り入れていくことが大切です。

2.社員のリテラシーに合わせた導入が必要

デジタルネイティブと呼ばれる若い世代は、新しいコミュニケーションツールでも難なく使いこなせることが多いでしょう。しかし、多くの世代が在籍する企業や、これまでメールや電話ばかりを利用していた企業は、新しいツールを使いこなせない場合があります。

コミュニケーションツールの導入前には、普段プライベートでどのようなアプリを使っているかなど、社員のリテラシーを把握しておくとよいでしょう。場合によっては使い方を個別に説明する機会など、フォローも必要です。

3.ツールの利用目的が曖昧になりやすい

社内コミュニケーションツールを導入する際、利用目的が周知されていないと、なぜ利用しているのかわからず社内利用が浸透しなかったり、本来ふさわしくない情報が投稿されるといった可能性があります。社内コミュニケーションツールの導入前には、「自社では何のために社内コミュニケーションツールを使用するのか」という使用目的を決め、社内全体にそのことを周知させる必要があります。

4.ツールの利用ルールを決めてスムーズな運用を目指す

ビジネスコミュニケーションツールの活用を始めると、「夜中や早朝など、勤務時間外にメッセ―ジが届く」ことがあります。リモートワークが普及し、好きな時間に仕事ができるようになると、特に生じやすいでしょう。

しかし、「メッセージが届けばすぐに返信をしないといけない」と思い、深夜や早朝などにやり取りした結果、健康状態が阻害されることもあります。「〇時以降のメッセージには翌日対応する」など、自社に応じた利用ルールを決めておくとよいでしょう。

目的・ルールを明確にして社内コミュニケーションツールを導入しよう

社内コミュニケーションツールはあくまで手段であり、目的ではありません。導入にあたり大切なことは、ツールの使い方や、期待する成果を明確にしておくことです。

また、仕事とプライベートの境が曖昧になりやすく、コミュニケーション疲れを起こす社員もいます。運用時には事前にルールを定めておくことも大事です。

組織の活性化や生産性向上のため、社内コミュニケーションツールは欠かすことができません。新たなツールを導入する際はその目的や運用ルールを明確にして、適切に活用するようにしましょう。

ウィズワークスの「社内報アプリ」は、Web知識がなくても簡単に運用できる社内報ツールです。社内報ツールを活用したコミュニケーションの活性化、社員のモチベーション向上に関心がある方は、「資料請求」ページからお気軽にお問い合わせください。